10%の消灯車

今の車に乗るようになってから、意識しなくなった操作があります。

ヘッドライトのON/OFF。

バイクはライトの常時点灯が仕様になっています(→「消せないんです」)ので、

もともと意識してませんけれど、

今日びの車は暗くなると勝手にライトが点くようになり、走行中は消せなくなりました。

オートライトと言います。

以前から結構うっとうしかったんですよ。

日中に10m程度の高架下を通るだけでもヘッドライトが点く車。

まだ明るいのにこうこうとライトを点けてる車。

今の車に乗るまでは、なんでやねんと思ってましたが、

明るさが1000ルクス(lx)を下回ると自動点灯すると車のトリセツに書いてありました。

日没直後の明るさがそんなもんらしい、です。

それでか、ちょっとした暗がりでいちいちライトがパカパカ点灯してたのは。

そのわりに霧や曇天時に点灯しない車が増えたのは。

参考までに、

・晴天の太陽光で 10万ルクス、

・曇天時の午前10時で 2万5000ルクス、

・蛍光灯照明の事務所で 500〜700ルクス、

・30W蛍光灯2つ使用の8畳間で 300ルクス、

・月明りで 0.5〜1ルクス

などなどです。

かつての車はライトがメーターパネルの照明と連動していましたので、

夕方 薄暗くなってきてメーターが見えづらくなると「そろそろライトを点けなきゃ」ってなってたんですが、

自発光式のメーターだとそれが分からず、

周囲が暗くなっても消灯したまま走ってる車もよく見かけたものです。

街灯が少ないところで黒い車だと目立たず、直前まで来たところで気づいてドキッとしたことも。

オートライトのおかげでそれが減少したのはいいことだと思います。

(でも、状況に応じてスモールにして欲しい(→「そのライト、消してくれませんか」))

…と、ここまでが前フリです(笑)。

本題はここから。

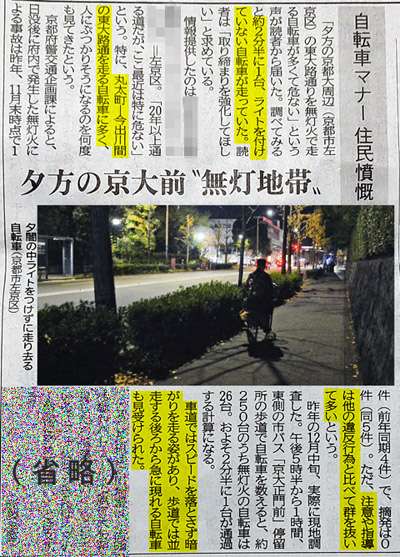

ちょっと新聞記事を見てもらいましょう。

(c) 京都新聞

(※黄色は僕がつけました)

百万遍の南側か…。

住宅も少ない「京大正門前」の夕方に自転車が1時間に250台も行き来するとは。

京大生が多いのでは。彼らは基本 自転車移動やし(笑)。

それに京大は研究機関もたくさん入っていますから終日人の動きがありますし、24時間営業(?)ですから。

確かにあの歩道は街路樹や植栽に阻まれて街灯の明かりが届きにくくて暗い。

自転車の側からはライトを点けてる車を認識できますけど、逆は困難です。というか見えへん。

自身が周囲からは「見えていない」と気づいてないんでしょうね。

自転車のライトも、ペダルが重くなって嫌われる外付けのダイナモ式から、車輪に内蔵の発電機式に置き換わってきてますし、

いっそのこと照度センサーを蔵してオートライトにするのもいいんじゃないかなぁ。

記事引用:

京都新聞2025年1月22日付朝刊

大阪市立博物館HP

http://photon.sci-museum.kita.osaka.jp/publish/text/koyomi/66.html