僅か八厘で壱哩を走る

家族旅行で岐阜県は恵那を訪れました。

恵那市南部の明智町は大正時代を掲げる街でして、あちこちに大正の面影を残した施設があります。

それらの施設をハシゴして、大正デモクラシーと言われた西洋文化に憧れた一時代を感じられ、

技術や文化の発展が著しくもノスタルジックな雰囲気を味わうことができました。

その時に知った自動車の歴史。

焦らさず書きます。

コチラ、大正13(1924)年1月21日付の大阪朝日新聞です。

1ページ全面広告で埋め尽くされた中に、

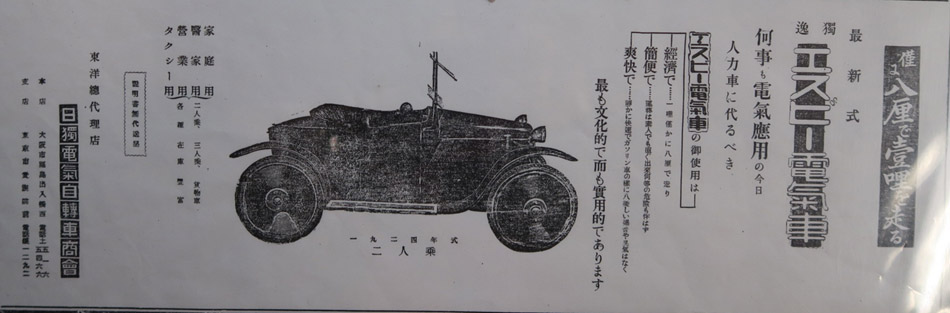

一段ブチ抜きで電気自動車の広告です。

今は車はやれEVだHVだと、エンジンよりも電気を使ったものが最先端だと言ってますけど、、

100年前の大正時代に、すでに電気自動車はあったのです。

それどころか、EVが実用化されたのは、

ベンツがガソリンエンジン車を発明(→コラム「ダイムラーもベンツもエライ!」)する13年前の1873年なんですよ!

信じられないけれど、EVの方が先!!

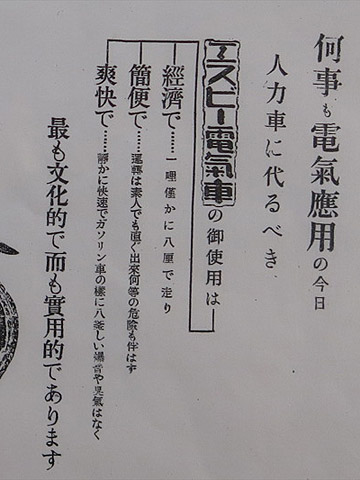

「何事も電氣應用の今日 人力車に代るべき」と煽り、独逸車を輸入販売。

セールスポイントとして

経済で…一哩(1マイル≒1.6km)僅かに八厘で走り

簡便で…運転は素人でも直ぐ出来何の危険も伴わず

爽快で…静かに快速でガソリン車の様にやかましい爆音や臭氣はなく

セールスコピーにあるように運転免許は不要。今でいう自転車感覚か?

(この新聞には自動車学校の広告も載ってますが(滝汗))

後追いのガソリン車がコテンパンにdisられてます(笑)。

ですが、ここには肝心のお値段が書かれていません。

その時点でパンピーなどハナッからお呼びじゃないと orz

いちおう広告載せてますけど、実際にはデパートの外商部みたいにVIP専用ルートで販売してたんじゃないかなぁ。

「人力車に代るべき」と書いている時点で、販売相手の地位や身分が見え隠れしてますもんね。

いったいいくらだったんでしょう。

この時代、ろうそく代わりに紙幣を燃やして明かりを灯した成金がいたと言いますからね。

現在の富裕層ですらかわいく見えるほどのホンマモンの富豪が購入して、

お抱え運転手に草履姿の庶民を蹴散らさせながら、ふんそりかえって乗ってたんやろう。

タイムマシンに乗って見に行きたいわ〜。